Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce métier-passion ?

Je suis originaire de Bussang. Quand les copains partaient en colonie de vacances, moi j’allais trainer au Théâtre du Peuple où je vendais des glaces, je tenais des petits rôles, … C’était presque écrit que j’allais faire du théâtre, alors par esprit de contradiction je ne voulais pas faire ça !

J’ai fait un sport-études équitation, puis un jour j’ai tout arrêté et je me suis un peu retrouvé entre deux. Un jour l’ancien directeur du Théâtre du Peuple m’appelle pour me dire qu’il manquait une personne dans la promotion à l’Ecole Nationale d’Art Dramatique de Montpellier aux côtés d’Ariel Garcia Valdès. Il a pensé à moi. J’ai commencé cette école un peu comme ça alors que d’autres s’arrachent les yeux de la tête pour y rentrer. Je ne comprenais pas trop ce qui m’arrivait.

Finalement, ce sont des rencontres avec des personnes qui font que…

Vous êtes revenu vivre et travailler dans votre région d’enfance. Pour vous, qu’est-ce qu’il y a d’unique dans les Vosges ?

Le parcours de la compagnie Madame Oldies est un peu particulier parce que j’ai beaucoup bougé entre Montpellier, Saint Etienne (artiste-associé à la Comédie de Saint Etienne) et Paris. La compagnie m’a accompagné tout le long, mais elle s’est vraiment construite ici dans les Vosges.

Nous avons recréé un vrai noyau dur artistique et administratif et nous avons pu tisser de vrais liens et échanges avec nos partenaires, que ce soit nos tutelles ou les professionnels. Et c’est ça qui est unique. Cela prend du temps, mais ça marche.

Ce n’est pas plus facile que dans d’autres régions, mais c’est ici que ça s’est fait pour nous. Et je suis très content de tout ce renouveau qu’il y a dans la compagnie et dans l’équipe.

Vous avez une vraie signature au niveau de l’écriture. Pourquoi avoir choisi de raconter vos histoires avec tant de poésie et d’humour noir et grinçant ?

Tout d’abord j’ai été marqué et inspiré par des auteurs en tant que metteur en scène et personnellement, en tant que lecteur.

Il y a Copi, auteur argentin complètement surréaliste, fou, extravagant avec des situations abracadabrantesques et des personnages dingues un peu à la Pedro Almodóvar, où tout le monde se shoote et se baise … et c’est normal.

Il y a eu également Friedrich Dürrenmatt. Je dois dire que c’est ma rencontre dramaturgique. Il écrit des histoires dingues, immenses, exagérées, et en même temps complètement politisées, humanistes et populaires. Et il raconte tout cela sous forme d’humour.

Lorsque j’ai découvert cet auteur, je comprenais pas pourquoi ses pièces n’étaient plus montées. Aujourd’hui, le théâtre populaire, drôle, divertissant et un peu engagé a vraiment perdu ses lettres de noblesse. Encore que, je trouve que l’on y retourne tout doucement. Je pense que par le divertissement on peut raconter toutes les horreurs du monde, tous les sujets du monde et faire réfléchir les gens.

Puis à un moment donné je me suis dit qu’il était temps que je m’affirme en tant qu’auteur. Je me suis donc repositionné.

Et pour finir, cet humour est ma nature. Je préfère me moquer de moi-même que de m’apitoyer dessus.

Le rire n’est pas forcément un rire sonore. Cela peut aussi être un rire qui fait pleurer. La pièce « Ma Chair est Tendre » est un spectacle où certaines personnes vont rire à des choses, d’autres en seront gênées et d’autres y seront sensibles. J’aime bien ce genre de mixeur d’émotions vives et express.

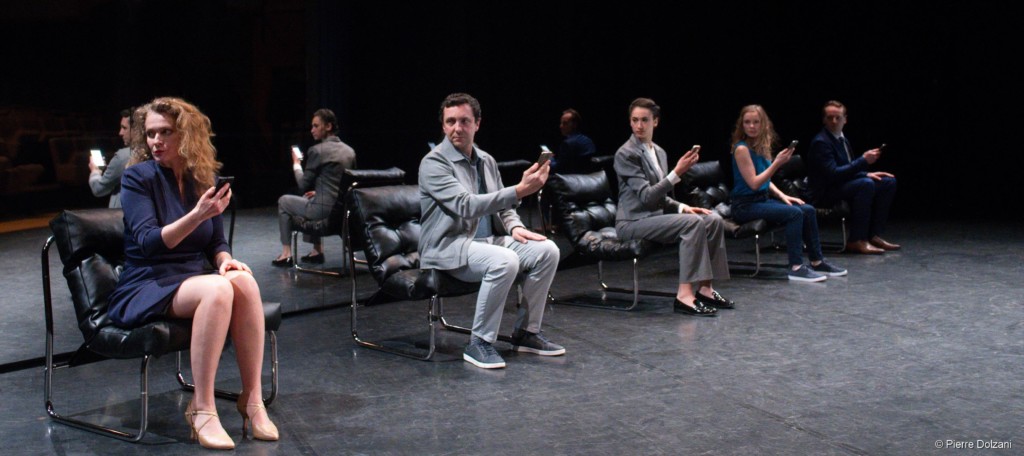

L’autorisation de la folie est clé pour moi. Ne pas s’autoriser à être fou, ça rend dingue. Aujourd’hui on est dans une société où tout le monde fait attention à tout. Tout le monde se dit marginal et en même temps tout le monde fait comme tout le monde. Et on pète tous les plombs. La société ne va pas très bien…

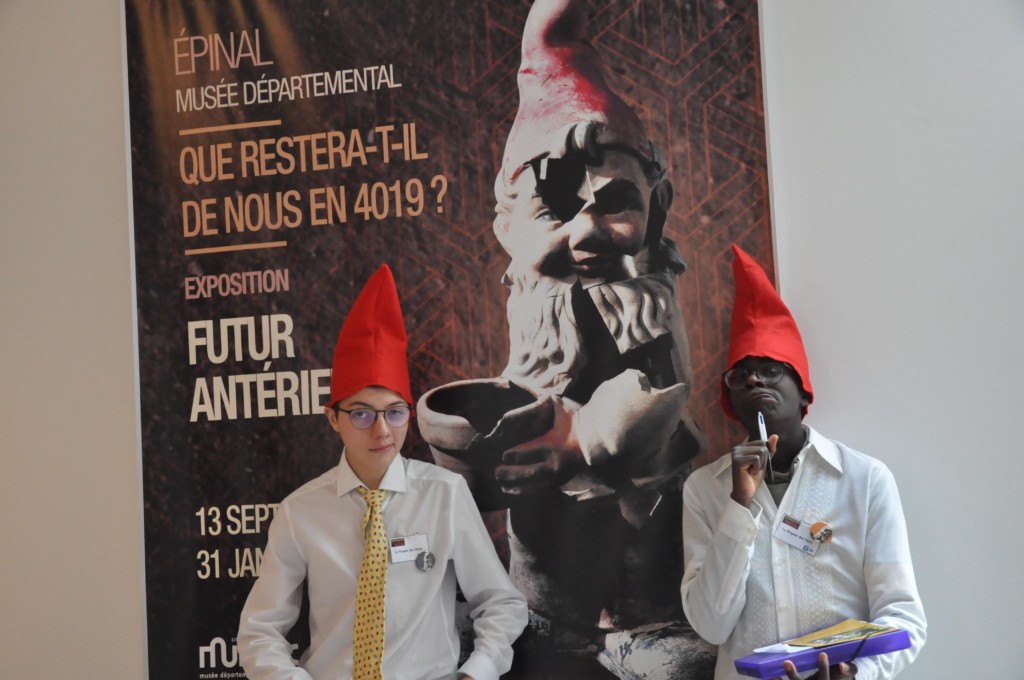

MA CHAIR EST TENDRE

Vous pouvez nous faire un pitch d’enfer pour « Ma Chair est Tendre » ?

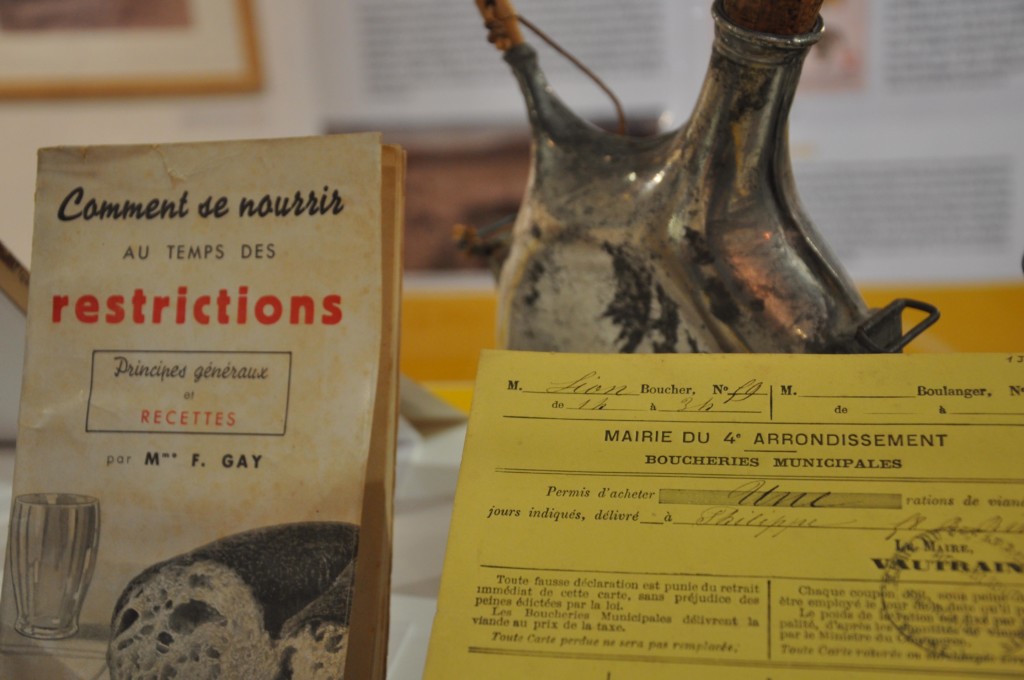

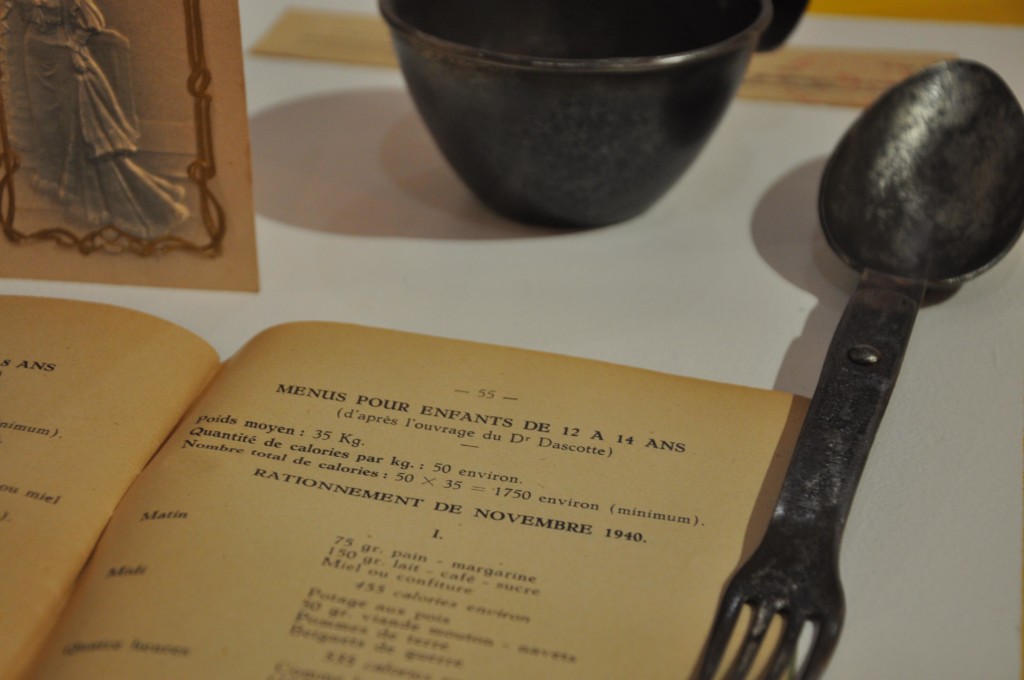

C’est l’histoire d’un homme de 40 ans qui est tout seul. L’âge, il n’arrive pas à le digérer. Il va manger pour combler. Et en mangeant, la moindre chose devient vecteur à s’inventer une histoire pour fuir une réalité.

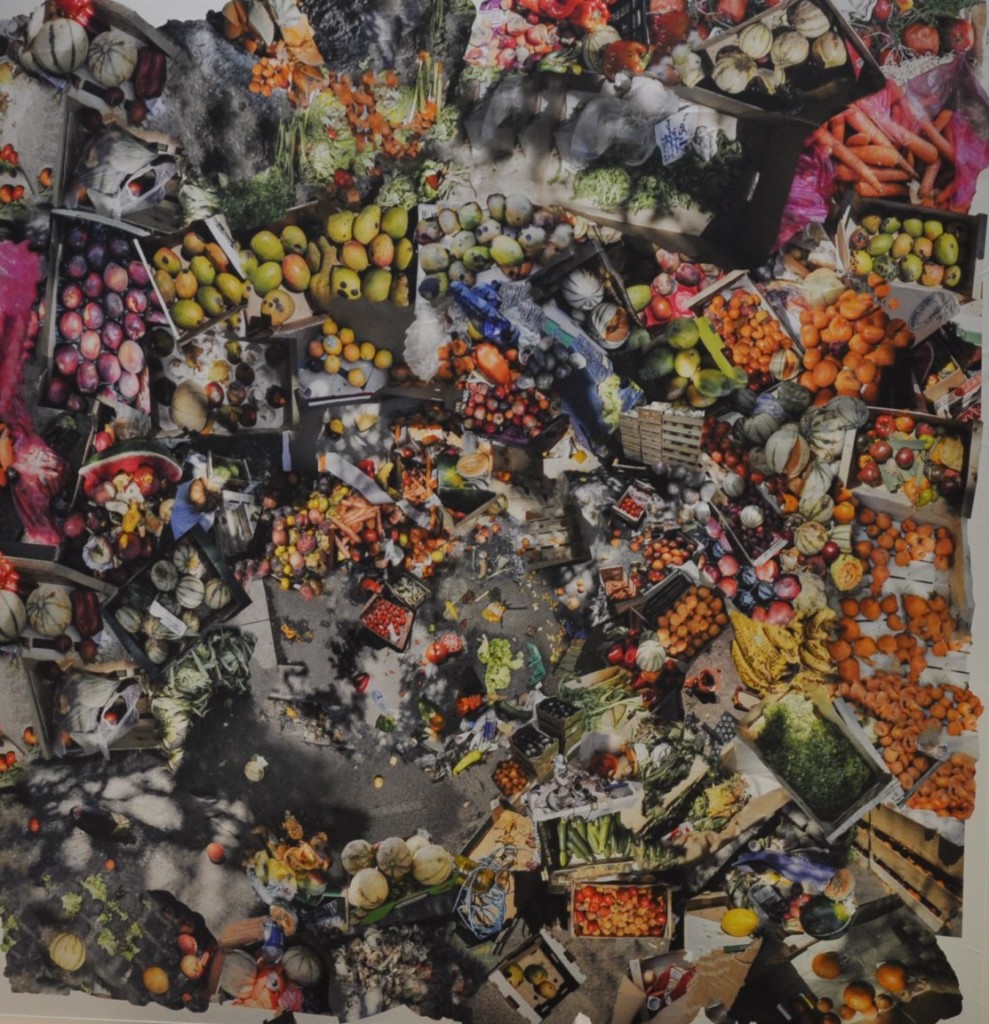

La nourriture a une place centrale sur scène (jusqu’à vous servir de masque de farine tel un clown mi-comique, mi-tragique). Pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce n’est pas la place que j’ai voulu donner à la nourriture, c’est la place qu’elle a. Tous les jours elle est avec nous. On se réveille, la 1ere chose que l’on fait est manger. On se retrouve entre amis, on mange et on boit un verre. On est heureux, on mange. On est malheureux, on mange. Ou alors on ne mange plus du tout et on est en refus de la nourriture. On mange à excès… La nourriture est déjà centrale dans nos vies.

J’ai écrit un spectacle sur un personnage célibataire pour qui la nourriture est sa compagne qui rythme sa journée. La nourriture est centrale dans le spectacle et en même temps on n’en parle pas. Elle est là et elle l’accompagne, tout simplement.

A la compagnie, c’est vraiment une marque de fabrique… Depuis toujours, nos réunions c’est avec pinard et saucisson !

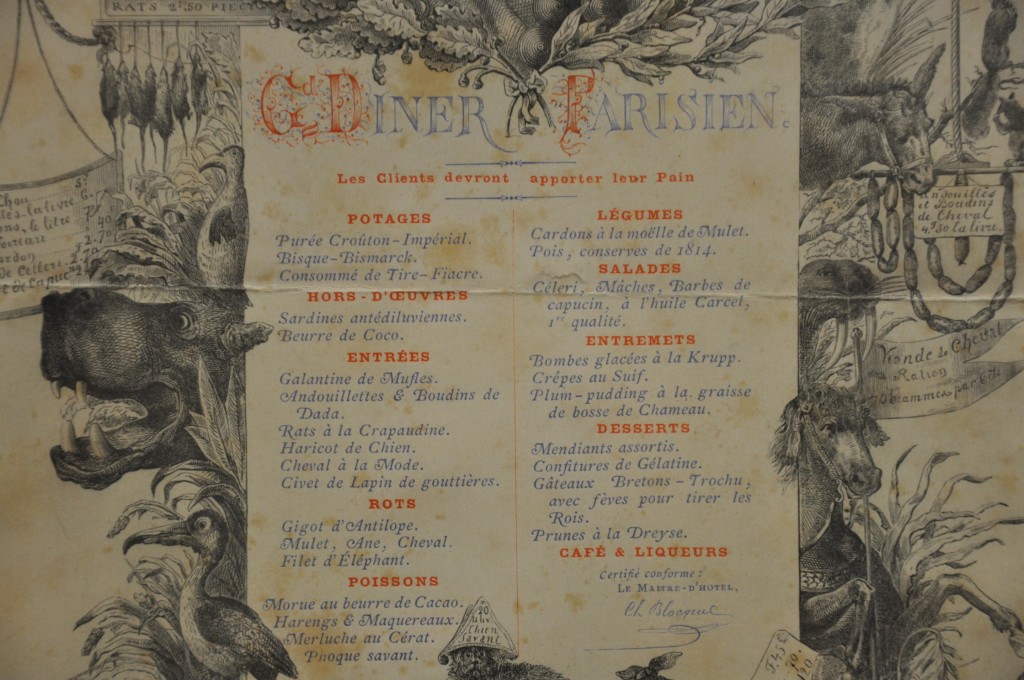

La prochaine pièce de la compagnie s’appelle « Le Fils du Boucher ». Finalement, on en revient toujours à la nourriture !

« Ma Chair est Tendre » parle aussi du corps, à travers cette nourriture. Un peu trop gros ici, un peu trop maigre là. Un peu trop ridé, plus de cheveux, etc… Tout ça c’est à nous et c’est comme ça. Faisons avec et si on regarde bien, cet outil, dans sa singularité, est génial.

Le spectacle commence comme ça et finit comme ça, avec un message positif.

Depuis le début de la création on s’était dit qu’il fallait être très vigilant pour éviter d’être dans un rapport de culpabilisation par rapport à la nourriture. On a une responsabilité, on fait du spectacle et c’est notre responsabilité en tant qu’artiste. On ne peut pas dire n’importe quoi, parce qu’on est dans une démarche populaire et il faut que les choses soient comprises telles qu’elles sont dites. Un enfant en surpoids qui voit le spectacle, il faut qu’il sorte de là et qu’il soit bien avec lui-même. Car le monde ne le sera pas forcément.

« Ma Chair est Tendre » met en lumière les rapports aux autres et à nous-mêmes, avec toutes nos failles, nos peurs, nos pulsions, nos difficultés, nos joies, nos émotions… Pour vous, quel est le message principal que vous avez voulu faire passer à travers cette pièce ? Qu’on a chacun une folie ordinaire, et que c’est OK ?

Oui ! Que ne pas s’autoriser à la folie rend fou.

Le Monsieur ou Madame tout le monde qu’on croise tous les jours est beaucoup plus fou ou folle qu’on peut le croire lorsque l’on voit ce qui se cache derrière. Nous avons tous des vies bien plus palpitantes nous pourrions le croire.

C’est comme dans les films de Yolande Moreau. Pour moi « Ma Chair est Tendre » est dans cette lignée-là. Je n’ai pas cette prétention d’être aussi doué qu’elle dans l’écriture et l’interprétation, mais l’idée de mettre en valeur des petits gens qui une fois rentrés chez eux, ont des vies extraordinaires, me fascine.

D’ailleurs j’avais mené un stage d’écriture au Plateau Ivre il y a quelques temps sur le thème : comment le quotidien devient extraordinaire.

Le réalisateur Emir Kusturica est aussi une grande source d’inspiration avec des petites scènes de vie complètement barrées… et en même temps tout paraît tellement simple et réaliste.

J’aime beaucoup parler de ce qu’on dit marginaux. Et en même temps on est tous en marge de quelqu’un d’autre. Donc finalement tout cela est très banal.

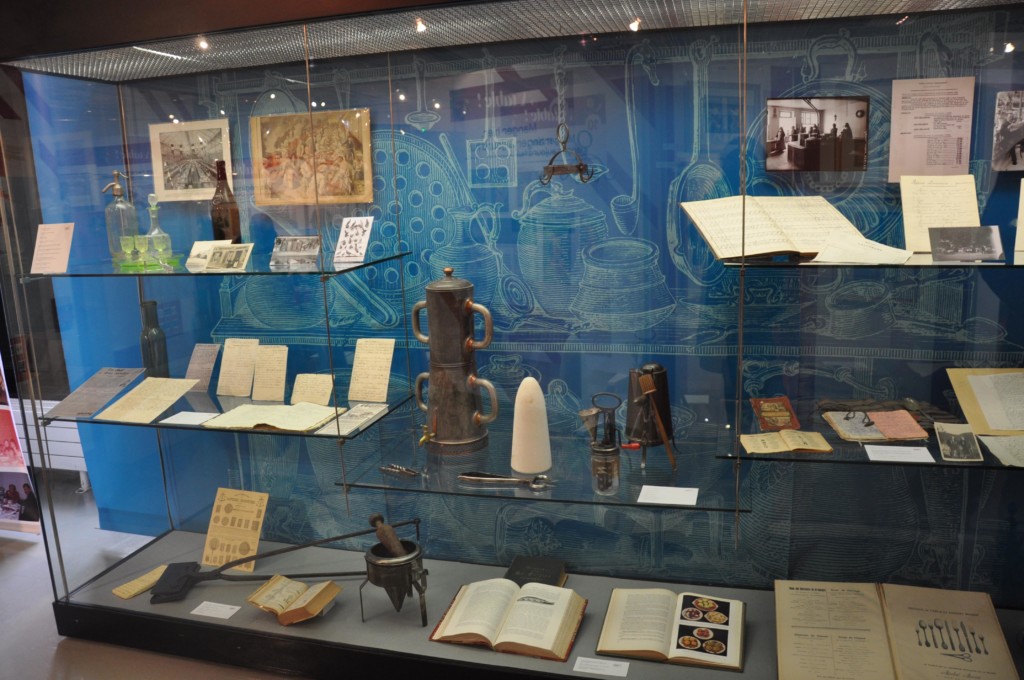

LE FILS DU BOUCHER

Qu’est-ce qui vous a amené à faire le choix de cette création inspirée de la vie d’Edouard II d’Angleterre ?

Ce n’était pas un choix…

En regardant dans ma bibliothèque un jour, je tombe sur une pièce que je ne savais pas avoir qui s’appelle « Edouard II » de Christopher Marlowe. Je lis cette pièce et c’est un véritable raz-de-marée dans ma tête. L’histoire et le personnage me chamboule. Mon souhait est de monter la pièce, mais au vue du nombre de personnages, la production a du mal à démarrer.

Puis je déménage. Et lorsque je fais mes cartons, je tombe sur une autre version d’Edouard II écrit par Bertolt Brecht, un de mes auteurs préférés. Je le trouve beaucoup plus drôle, beaucoup plus satirique. Il a vraiment repris la pièce de Marlowe avec les mêmes personnages, la même trame, mais l’a écrite autrement. Les ayants droits pour Brecht ont rendu l’adaptation impossible.

Tout cela, c’était il y a 10 ans…

Et depuis tout ce temps, Edouard II ne m’a jamais quitté. Je crois sincèrement, sans prétention aucune, qu’un acteur a parfois des rencontres avec des rôles. Je ne dis pas que ça finit bien, mais en tout cas, celle-là en est une.

J’ai eu la chance de mettre en scène un atelier amateur de Artopie. On a travaillé sur les 2 versions d’Edouard II. J’ai réécrit des choses, on a retravaillé des éléments. Puis en discutant avec l’équipe Madame Oldies, j’ai compris que ce que je voulais vraiment faire c’est écrire ma propre version.

L’histoire d’Edouard II est démesurée et extraordinaire. C’est une histoire d’amour qui se déroule sur 30 ans. Des histoires de rois homosexuels il y en a toujours eu, sauf que lui il l’affiche et le revendique. Il était pro mariage pour tous bien avant son époque.

Et puis c’est une histoire de guerre. Une vraie histoire shakespearienne avec des guerres, des alliances, des contre-alliances.

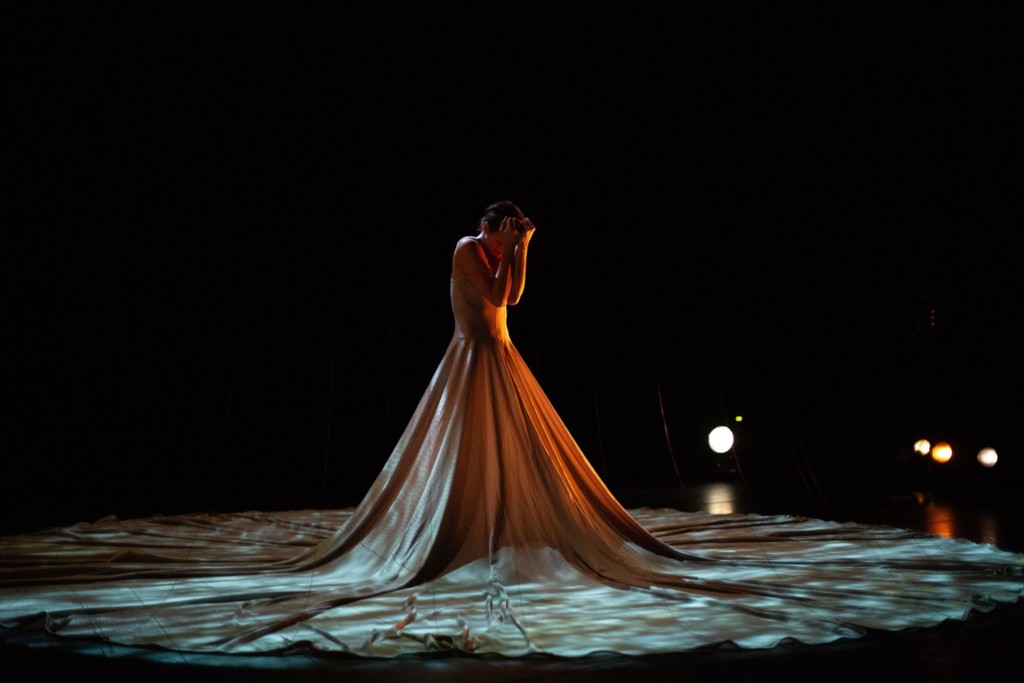

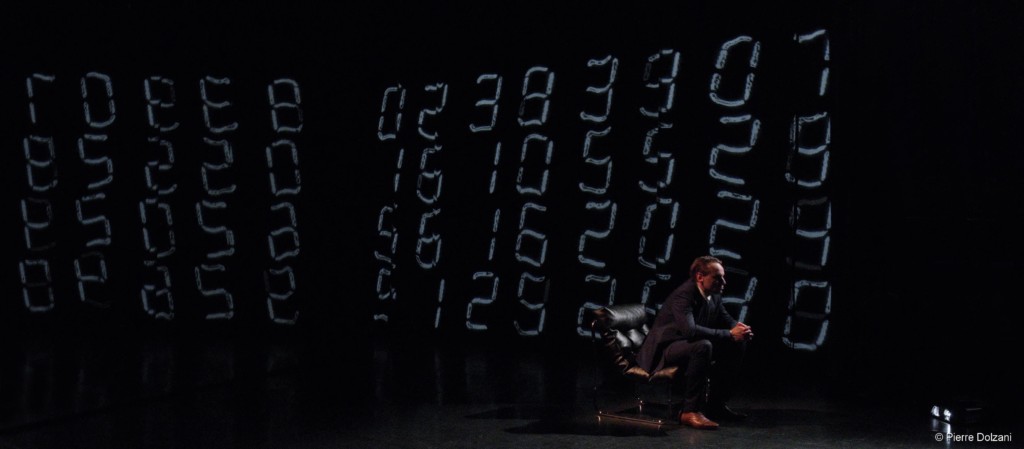

Ce qui m’intéresse c’est de raconter l’histoire d’un roi qui rencontre un homme qui lui fera découvrir l’amour, la passion, l’excès, la liberté. A partir de là, plus rien n’arrêtera cet amour. J’avais envie que cet amant soit, comme Brecht l’avait fait, un fils du boucher, un homme du peuple, loin de la noblesse. J’ai voulu que le centre soit cet amant-là, qui est le déclencheur de tout. La pièce on va la positionner dans la dernière heure de la vie d’Edouard II. Son amant, lui est déjà mort depuis un moment.

Comment s’est passé votre résidence de création à la NEF ? Quels ont été les challenges rencontrés ?

Cela fait 10 ans que ce projet m’accompagne. Cela fait 5 ans que je l’écris. Des versions du texte, j’en ai déjà écrit plein. La 1ère version je l’avais écrite avec autant de personnages que pour Brecht et Marlowe.

Par la suite, j’ai écrit une version avec 4 personnages à huit-clos, proche de l’esprit de Copi.

Puis avec le temps, j’ai voulu raconter Edouard II et pas forcément de le jouer. Comment arriver à glisser moi l’auteur, l’acteur, qui est en route depuis 10 ans pour aller vers cette rencontre avec ce personnage. Comment faire cohabiter tout ça. Et comment écrire cela pour juste 1 acteur et le cadavre qui sera là sous forme de « marionnette ».

A la NEF à Saint-Dié-des-Vosges, l’idée était d’arriver avec toute cette matière-là et de transmettre à Hélène Tisserand (mise en scène) et Marcela San Pedro (chorégraphie) tout ce que j’ai dans la tête depuis 10 ans, en faisant des essais pour voir approfondir la narration. On se rend vite compte qu’on ne pourra pas tout mettre. Cela m’a remis sur les rails pour pouvoir retourner à l’écriture.

Et puis, il y avait un challenge qui n’était pas évident. J’ai envie que mon Edouard ne parle pas beaucoup, qu’il n’en est plus besoin ou plus l’envie. Alors il faut trouver des stratagèmes : la danse, le cadavre, …

Chez Brecht et Marlowe il y a un grand absent dans leurs pièces : le peuple. Moi j’ai envie que toute la trame de l’histoire soit racontée par le peuple. Et en mettant tout cela dans le contexte de 2020 avec le réveil de l’homophobie, la religion, les médias.

Pour finir, il y a un rôle que j’ai eu très envie de mettre en lumière : sa femme, qui était mariée 13 ans avec un roi homosexuel. Elle est française, il est anglais… elle ne comprend rien de ce qu’il dit. Elle se tait. Elle observe. Puis un jour, c’est elle qui va reprendre le pouvoir. Et le jour où elle le fait, alors là, attention.

Pour plus d’informations sur la compagnie Madame Oldies

Site web : http://www.madameoldies.com/

Facebook : @MADAME-OLDIES-CIE

Crédits photos : ©CIE MADAME OLDIES